Come può l'antropologia utilizzare le mappe non come semplici strumenti di localizzazione, ma come metodo critico per esplorare e narrare le molteplici realtà del campo?

Il punto di partenza necessario per comprendere il Cartographic Storytelling non è tecnico, ma epistemologico. Dobbiamo operare quello che Leila Harris (2015), rileggendo l'opera fondamentale di Harley (1989), definisce un “epistemological shift”: smettere di guardare alla mappa come a uno “specchio della natura”, una rappresentazione inerte e oggettiva del mondo, per iniziare a vederla come un costrutto sociale denso di valori, intenzioni e ideologie. Come argomenta Jeremy Crampton (2001), la cartografia non deve essere analizzata semplicemente come un sistema di comunicazione che può essere vero o falso, ma come una specifica pratica di potere-conoscenza (power-knowledge). Le mappe non si limitano a descrivere il territorio ma lo creano, stabilendo quali categorie esistano, quali confini siano legittimi e chi abbia il diritto di essere rappresentato. Storicamente, questa capacità di “creare realtà” ha reso la cartografia una delle tecnologie più potenti al servizio della formazione dello Stato moderno e del colonialismo. L'uso politico della mappa è illustrato magistralmente da Nancy Peluso (1995) nel suo concetto di “territorializzazione”. Analizzando la mappatura delle foreste in Indonesia (Kalimantan), Peluso dimostra come lo Stato abbia utilizzato le mappe non per proteggere la natura, ma per controllare l'accesso alle risorse strategiche (legname e minerali). Attraverso la zonizzazione cartografica, il governo ha trasformato territori fluidi, gestiti da diritti consuetudinari complessi, in spazi politici rigidi, criminalizzando spesso le popolazioni locali e ridefinendole come “intrusi” nelle loro stesse terre. La mappa, in questo contesto, diventa un'arma di esclusione: se un villaggio o un uso della terra non appare sulla mappa ufficiale, legalmente non esiste. Questo meccanismo di controllo e cancellazione trova eco in numerosi contesti storici, come quello dell'Unione Sovietica, dove l'impiego massivo di etnografi per la creazione di mappe, talvolta fittizie o forzate, serviva a legittimare l'espropriazione di terre e a consolidare l'identità imperiale su gruppi etnici eterogenei (Saxinger et al. 2021). L'antropologia, in questo processo, ha giocato spesso un ruolo ambivalente, fornendo i dati per queste classificazioni. Tuttavia, la storia della disciplina offre anche tentativi precoci di resistenza a questa rigidità. Se Friedrich Ratzel si scontrò con l'incapacità dello strumento cartografico di rappresentare la fluidità dinamica della vita sociale, Franz Boas rappresenta un esempio pionieristico di “contro-uso” della mappa. Unendo la sua formazione in geografia fisica con l'indagine etnografica, Boas lavorò in stretta collaborazione con gli Inuit per mappare le loro toponomastiche e la loro conoscenza spaziale. In questo modo, tentò di inserire nella rappresentazione cartografica quella complessità culturale che le mappe coloniali tendevano a cancellare, anticipando la necessità, oggi imperativa, di interrogare sempre le relazioni di potere intrinseche nella produzione cartografica: chi disegna la mappa, per chi, perché e come?

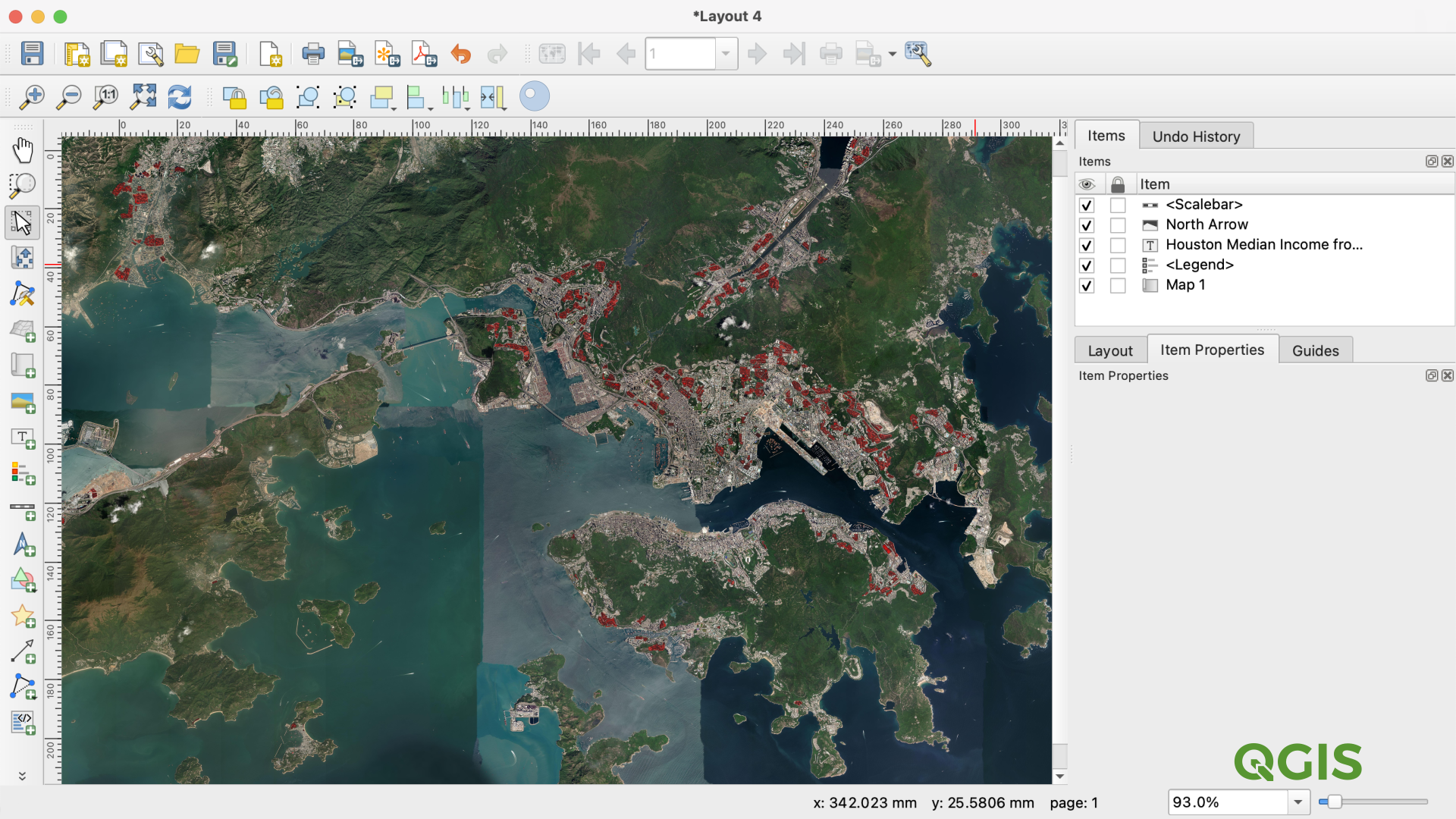

L'evoluzione verso l'attuale metodologia critica è stata guidata tanto dall'innovazione tecnologica quanto da una necessaria rottura epistemologica all'interno delle scienze sociali. Per comprendere questo passaggio, dobbiamo prima definire lo strumento: il GIS (Geographical Information System). Non si tratta di una semplice applicazione per il disegno cartografico, ma di un complesso sistema informativo progettato per acquisire, archiviare, manipolare, analizzare e visualizzare dati georeferenziati. Tecnicamente, il GIS emerge negli anni '60 nel pieno della “Rivoluzione Quantitativa” della geografia, nascendo dalla convergenza tra i sistemi CAD (Computer Aided Design) per la rappresentazione grafica e i DBMS (Database Management System) per la gestione relazionale dei dati. Il primo sistema operativo, il Canadian Geographic Information System (CGIS) sviluppato da Roger Tomlinson, fu concepito specificamente per l'inventario e la gestione delle risorse naturali. Questa genesi non è neutra: come notano i critici, il GIS nasce come strumento gestionale e tecnocratico, perfettamente allineato con quella volontà statale di controllo e “territorializzazione” descritta da Peluso. Per decenni, il GIS è stato dominio esclusivo di un approccio positivista, utilizzato per elaborare grandi dataset quantitativi e produrre una visione dall'alto, disincarnata e apparentemente oggettiva.

Il punto di svolta si verifica con la Svolta Spaziale (Spatial Turn) nelle scienze sociali tra gli anni '80 e '90, quando si afferma l'idea che lo spazio non sia un contenitore inerte, ma un prodotto sociale in continua costruzione. È in questo frangente che entra in gioco il contributo fondamentale di Mei-Po Kwan (2002), che sfida frontalmente questa critica proponendo una “Feminist Visualization”. Kwan contesta l'idea che il GIS sia intrinsecamente incompatibile con la ricerca qualitativa o femminista solo perché quantitativo. Al contrario, sostiene che la tecnologia non sia neutra, ma nemmeno deterministica: il GIS può essere “re-immaginato” e sovvertito per rappresentare la soggettività, le emozioni e le esperienze quotidiane dei soggetti marginalizzati. Invece di limitarsi a mappare infrastrutture o confini amministrativi, la visualizzazione femminista utilizza il GIS per rendere visibili le narrazioni che la cartografia tradizionale aveva cancellato, restituendo importanza alla dimensione corporea e vissuta dello spazio.

È su queste basi teoriche che Knigge e Cope (2006) formalizzano il metodo della “Grounded Visualization”. Questo approccio rappresenta un'innovazione metodologica cruciale poiché integra la pratica etnografica con la potenza analitica della visualizzazione spaziale. Secondo Knigge e Cope, l'uso del GIS nella ricerca qualitativa deve superare la funzione puramente illustrativa e diventare invece un processo euristico e ricorsivo di esplorazione. Inserire dati etnografici eterogenei (trascrizioni di interviste, fotografie, percorsi biografici) nel GIS consente al ricercatore di impegnarsi in un va-e-vieni continuo tra la mappa e il testo. Visualizzare i dati spazialmente permette di vedere connessioni inedite e pattern nascosti, formulare nuove domande di ricerca e tornare sul campo con una prospettiva arricchita. In questo senso, la mappa smette di essere un prodotto finale e diventa uno strumento per pensare (tool for thinking), parte integrante della costruzione della conoscenza. Il Cartographic Storytelling si configura dunque non come una semplice tecnica, ma come l'applicazione pratica e politica di questa convergenza teorica tra la critica al potere di Harley e Harris, la contro-cartografia di Peluso e la visualizzazione qualitativa di Kwan, Knigge e Cope. Come evidenziato da Saxinger et al. (2021) nel progetto siberiano, questa metodologia ci permette di costruire narrazioni spaziali che rifiutano l'imposizione di una verità unica e statica, tipica della cartografia coloniale, per visualizzare invece molteplici realtà (“manifold realities”). La mappa diventa un oggetto di confine che facilita il dialogo tra ricercatori e comunità, permettendo una co-produzione di conoscenza che valorizza le ontologie locali. In questo contesto, la scelta degli strumenti non è mai neutra. L'utilizzo di software open source come QGIS, preferibile a soluzioni proprietarie e corporative come ArcGIS, risponde a un imperativo etico di democratizzazione: garantisce l'accesso ai mezzi di produzione cartografica, contrastando l'elitismo accademico e supportando le pratiche di Contro-Cartografia documentate dal Kollektiv Orangotango+ (2018). In definitiva, mappare le storie attraverso il Cartographic Storytelling non è solo un atto accademico di documentazione, ma può diventare anche un gesto politico di riappropriazione dello spazio: un modo per rendere visibile l'invisibile, sfidare le narrazioni egemoniche e restituire autorità narrativa alle comunità con cui lavoriamo.

Bibliografia per approfondire

- Boas, F. (1888). The Central Eskimo. Washington: Bureau of Ethnology. (Riferimento per il lavoro pionieristico con gli Inuit).

- Clifford, J., Marcus, G.E. (Eds.). (1986). Writing culture: The poetics and politics of ethnography. Berkeley: University of California Press.

- Crampton, J.W. (2001). Maps as social constructions: power, communication and visualization. Progress in Human Geography, 25(2), 235-252.

- Harley, J.B. (1989). Deconstructing the map. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 26(2), 1-20.

- Harris, L. (2015). Deconstructing the map after 25 years: Furthering engagements with social theory. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 50(1), 50-55.

- Knigge, L., Cope, M. (2006). Grounded visualization: integrating the analysis of qualitative and quantitative data through grounded theory and visualization. Environment and Planning A, 38(11), 2021-2037.

- Kollektiv orangotango+. (2018). This Is Not an Atlas: A Global Collection of Counter-Cartographies. Bielefeld: transcript Verlag.

- Kwan, M.P. (2002). Feminist visualization: Re-envisioning GIS as a method in feminist geographic research. Annals of the Association of American Geographers, 92(4), 645-661.

- Peluso, N.L. (1995). Whose woods are these? Counter-mapping forest territories in Kalimantan, Indonesia. Antipode, 27(4), 383-406.

- Ratzel, F. (1882). Anthropogeographie. Stuttgart: J. Engelhorn.

- Saxinger, G., Sancho-Reinoso, A., Wentzel, S.I. (2021). Cartographic storytelling: reflecting on maps through an ethnographic application in Siberia. Fennia, 199(2), 242-259.

- Tomlinson, R.F. (1967). An Introduction to the Geo-Information System of the Canada Land Inventory.

- Tyler, S.A. (1986). Post-modern ethnography: From document of the occult to occult document. In J. Clifford, G.E. Marcus (Eds.), Writing culture: The poetics and politics of ethnography (pp. 122-140). Berkeley: University of California Press.