L'incontro di oggi prende spunto dalla nuova pubblicazione di Lorenzo Alunni, Le cicatrici di Ulisse. Corpi e frontiere nel Mediterraneo (Meltemi), per riflettere sulla costruzione di un libro e sull'approccio alla scrittura. Il volume si basa sulla ricerca condotta dal professore nel corso di cinque anni a Lampedusa, esplorando le vite dei corpi che abitano e attraversano l'isola.

Durante la discussione, Lorenzo ha raccontato come la prima stesura fosse molto più ampia e come il processo di revisione, con i suoi inevitabili tagli, possa risultare quasi liberatorio. A questo proposito, ha citato l'esempio di Rising Up and Rising Down (tradotto in italiano in Come un'onda che sale e che scende) di William T. Vollmann, un'opera saggistica sulla violenza originariamente in sette volumi e successivamente condensata in un unico libro.

La ricerca si è concentrata quasi totalmente sull'isola di Lampedusa ma ha anche visto incursioni in altri luoghi chiave come Calais, nel nord della Francia, e le Alpi al confine italo-francese. Le cicatrici di Ulisse rappresenta il primo, e forse unico, prodotto scritto derivante da questo progetto. Questo approccio si discosta dalle pratiche accademiche attuali, in cui è comune pubblicare una serie di articoli durante il percorso di ricerca prima di arrivare a una monografia finale. È una scelta anomala perché una singola pubblicazione editoriale ha spesso un peso inferiore rispetto a più articoli, almeno secondo le logiche della valutazione accademica. Il contesto di Lampedusa chiarisce però questa decisione. L'isola è infatti un luogo invaso da moltissime/i ricercatrici/ori di ogni livello e disciplina, ed è spesso oggetto di un approccio estrattivo, definito helicopter research: brevi periodi di studio senza interazioni significative con la comunità locale, seguiti dal ritorno a casa per scrivere articoli. Questa situazione ha generato tre conseguenze: un senso di esasperazione tra i lampedusani, risultati degli studi tutti uguali fra loro e superficiali, e una chiusura dell'accesso al campo anche per chi desidera condurre studi seri e approfonditi. In netto contrasto, il lavoro di Lorenzo si è basato su una presenza prolungata e sulla costruzione di relazioni autentiche con gli abitanti dell'isola, guidato dall'imperativo di non approfittare di quelle relazioni, e di restituire il sapere della comunità elaborato attraverso gli strumenti dell'antropologia. Questi presupposti sono diventati presto un elemento positivo e distintivo agli occhi dei lampedusani, al punto che è stata la comunità stessa a chiedergli supporto nella comprensione di certe dinamiche e nella scrittura di report. Tuttavia, la situazione di Lampedusa rimane complessa. Il rapporto tra ricercatori e locali è saturo e instabile: l'approccio rapido e superficiale delle ricerche passate ha finora favorito solo la produzione accademica, senza generare benefici tangibili per la comunità isolana.

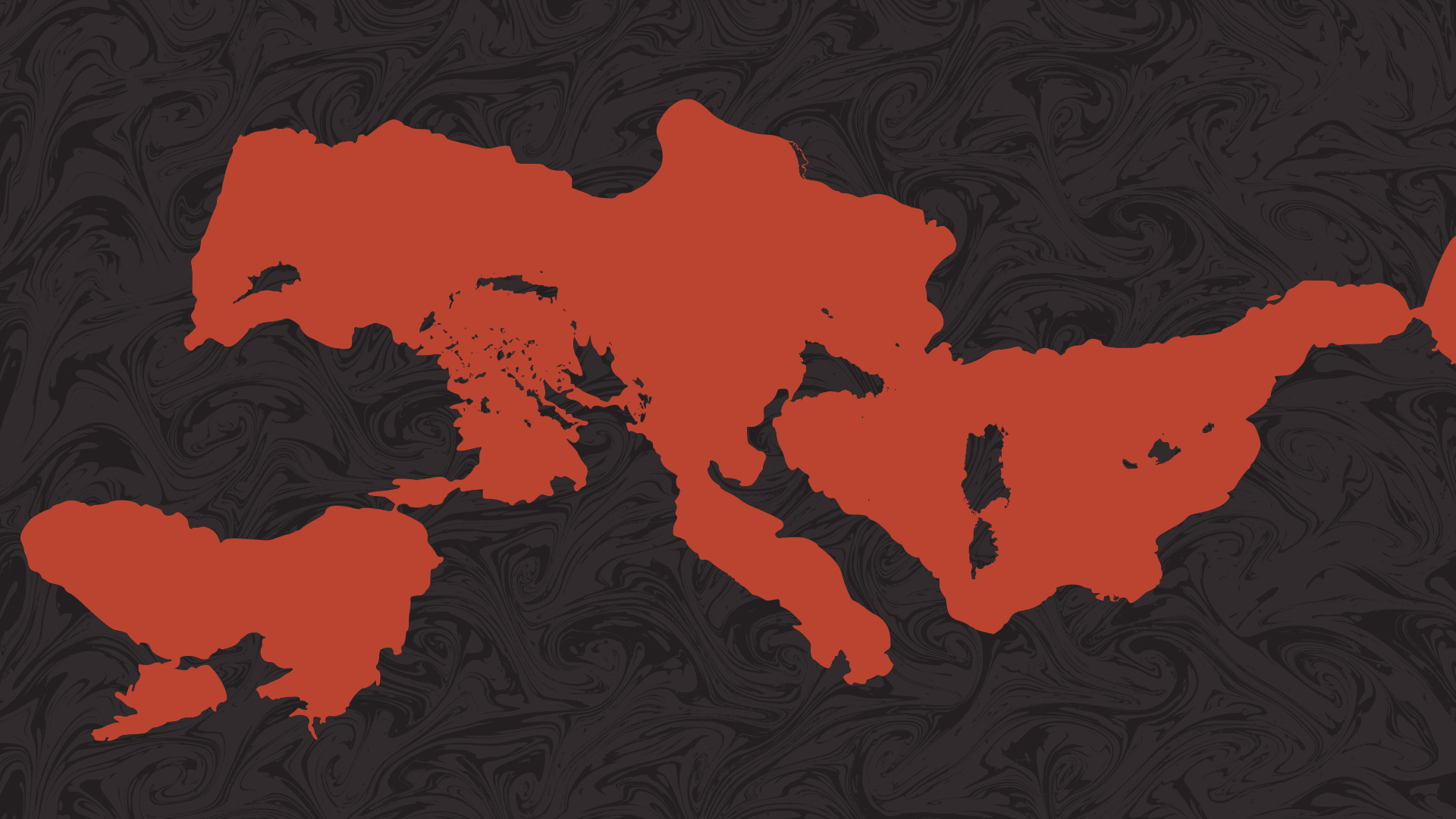

Prima di dedicarsi alla ricerca su Lampedusa, Lorenzo aveva svolto il suo dottorato nei campi rom, concentrandosi sulla cura e sulla gestione medica in quel contesto. Successivamente, ha deciso di spostare gli stessi interrogativi sulle frontiere, chiedendosi quale fosse qui la dimensione medica-corporea, in particolare concentrandosi sul Mediterraneo centrale, una delle frontiere più letali al mondo, dove si contano oltre 35.000 morti documentate negli ultimi 10 anni. Al di là delle varie retoriche politiche, è una realtà che possiede un certo peso sotto diversi punti di vista.

Analizzare la dimensione medica della frontiera significa mantenere uno sguardo in tensione fra due poli:

- Il dispositivo medico della frontiera: come funzionano i meccanismi di cura e non-cura in questo contesto? Si tratta di esplorare la presenza di dottori, personale sanitario e strutture mediche, distinguendo tra interventi statali e non-governativi, e comprendendo come viene gestita la salute ai confini. Che cosa implica entrare in questo complesso sistema sanitario?

- Il vissuto corporeo della frontiera: qual è l'esperienza fisica di chi tenta di attraversare illegalmente il confine? Questa esperienza si configura spesso come un percorso patologico: mesi trascorsi nei campi di detenzione in Libia, subendo torture e violenze che lasciano segni profondi sui corpi. Alcuni migranti partono già affetti da patologie, nella speranza di trovare cure altrove. A ciò si aggiungono le conseguenze fisiche della traversata in mare e, infine, l'impatto dell'accesso al dispositivo medico stesso, cioè cosa vuol dire farsi curare da un medico a Lampedusa per la prima volta.

Dispositivo ed incorporazione - vivere l'esperienza attraverso il proprio corpo e trasformarla tramite esso. Concretamente cosa vuol dire fare etnografia con questo obiettivo? Nel caso di Lorenzo, la prima metà della sua ricerca è stata caratterizzata da un'opportunità rara e significativa: far parte dell'equipe medica dell'unica struttura sanitaria dell'isola, un poliambulatorio con una guardia medica dedicata all'emergenza. Questo ruolo gli ha garantito l'accesso a luoghi normalmente inaccessibili, come il molo Favaloro, una zona militarizzata destinata agli sbarchi dei migranti. Un accesso simile non è affatto scontato e si è reso possibile anche grazie all'intuizione di presentarsi come ricercatore interessato alla situazione complessiva della popolazione lampedusana, non solo a quella dei migranti. Queste riformulazioni strategiche, nella ricerca, non hanno solo il compito di facilitare certi processi ma, come in questo caso, diventano determinanti per definire l'indirizzo stesso della ricerca; Lorenzo ha compreso che per analizzare come i corpi migranti vengono gestiti, era necessario estendere lo studio anche ai corpi lampedusani. Limitarsi al sistema sanitario riservato ai migranti non avrebbe permesso di cogliere appieno la complessità della situazione: è il sistema sanitario il luogo in cui si crea una lotta per le risorse che sta alla base del conflitto fra locali e migranti. La situazione sanitaria dell'isola è politicamente definita: il luogo è piccolo ma ospita migliaia di persone che vivono in condizioni precarie. L'assenza di un reale pronto soccorso e di un ospedale, contrastata solo da un rudimentale poliambulatorio, costringe gli abitanti a spostarsi in Sicilia, spesso in aereo, per ricevere cure. Questo quadro alimenta un conflitto sull'accesso alle risorse sanitarie, dove la presenza dei migranti è percepita come un'emergenza temporanea. Tuttavia, la costruzione di migliori strutture sanitarie, pur necessaria, viene vista come un'azione che potrebbe intensificare ulteriormente gli sbarchi.

Il libro è stato scritto in parte negli Stati Uniti, dove Lorenzo ha partecipato a un writing workshop con altri studiosi, esplorando nuove possibilità per la ricerca accademica, e in parte a Lampedusa durante la scorsa estate. Ha completato il lavoro, imponendosi una scadenza che coincideva – casualmente – con il termine per presentare domanda di abilitazione in Italia, scelta dettata dal voler concludere un lavoro che rischiava di rimanere impigliato nella volontà di continuo perfezionamento.

Il libro è diviso in quattro capitoli, organizzati secondo una divisione spaziale del campo: il mare, il porto, l'isola, e il faro e i radar.

- Il triage del mare

Il triage è il metodo attraverso cui si stabilisce la priorità di accesso alle cure in base alla gravità dei casi, utilizzando un sistema a codici colore. Questo processo è cruciale durante operazioni di soccorso marittimo, in cui il numero elevato di persone coinvolte impone decisioni rapide. È la prima cosa che si fa quando si soccorrono dei migranti. Lorenzo non è mai stato sulle imbarcazioni dei migranti né sulle navi di salvataggio delle ONG, tutto quello che riguarda il mare lo ha raccolto attraverso le informazioni dettagliate fornite dai vari attori coinvolti. Ciò che succede in mare è fondamentale per i corpi e le cure, per questo ha deciso di includerlo comunque nella sua etnografia.

Il primo capitolo, il più narrativo, intreccia due storie immaginarie basate su dati e testimonianze raccolti sul campo. Sviluppate su blocchi contrapposti, mostrano cosa accade in mare quando un gruppo di migranti entra in contatto con una nave della Guardia Costiera italiana o con una nave ONG, ciascuna con le proprie procedure operative. Ha cercato di costruire un capitolo che restituisse per mimesi l'immensità totale di queste due esperienze. Per creare questa sezione, si è ispirato a Leviathan (2012), il documentario degli antropologi Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel del Sensory Ethnography Lab di Harvard. Il film offre una prospettiva unica sulla vita a bordo di un peschereccio, utilizzando decine di punti camera che catturano ogni dettaglio della realtà in modo immersivo. Lorenzo ha cercato di replicare questa sensazione, combinando un'esperienza quasi claustrofobica con la trasmissione di informazioni dettagliate e attente, tipiche di un testo accademico. - La scena del Molo

Il secondo capitolo è ambientato al molo Favaloro, dove attraccano esclusivamente le navi della Guardia Costiera italiana che hanno soccorso migranti, mentre quelle delle ONG non vi hanno accesso. Questo luogo è teatro di migliaia di visite mediche, suddivise in due tipologie principali: il soccorso immediato per chi ha accusato malori durante la traversata e l'ispezione medica di routine che tutti i migranti devono affrontare appena sbarcati sul suolo italiano. Emergono qui le preoccupazioni di biosicurezza: l'ispezione si colloca a metà esatta tra un controllo per la salute dei corpi migranti e un controllo per la salute del “corpo statale”, messo a rischio da eventuali malattie provenienti dall'esterno. Sono visite rapide, in cui lo sguardo medico è influenzato da motivi sia clinici che politici.

Il titolo del capitolo evidenzia un aspetto chiave: a Lampedusa, la frontiera è sia nascosta che messa in scena. Si oscura per ragioni politiche, per limitare l'impatto mediatico degli sbarchi, e per motivi turistici, per non scoraggiare i visitatori. Emergono però due paradossi: il primo è che a Lampedusa, contrariamente alle aspettative, il turismo è aumentato proprio in seguito alla notorietà della migrazione; il secondo è che l'esperienza della frontiera è stata integrata nel "pacchetto vacanze", anche se molti turisti non vedono mai i migranti durante la permanenza. Inoltre, l'unica strada pedonale turistico-commerciale del paese, via Roma, termina su un belvedere che si affaccia proprio su quel molo, diventando una quinta scenica per gli sbarchi. Il dispositivo medico diventa così anche uno spettacolo per i turisti. La frontiera viene nascosta nella sua dimensione di violenza, infatti gli hotspot sono nascosti e inaccessibili, ma esaltata nella sua potenza di controllo, incarnata dalla guardia costiera italiana. - Il corpo dell'isola

Questo capitolo pone al centro l'isola di Lampedusa, con i suoi due poli chiave: il poliambulatorio e l'hotspot. Il conflitto tra migranti e cittadini è politicamente guidato e la gestione medica è razzializzata e moralizzata. L'attuale situazione sull'isola è caratterizzata da una segregazione quasi totale tra migranti e popolazione locale. I medici, spesso unici intermediari tra le due comunità, si trovano a navigare in una complessità fatta di barriere culturali e tensioni politiche. Durante la pandemia, questa dinamica è stata ulteriormente esasperata dall'introduzione delle navi quarantena, veri e propri hotspot galleggianti che hanno radicalizzato il controllo sanitario come parte del dispositivo di frontiera. - Il radar e il faro

L'ultimo capitolo funge da conclusione simbolica e analitica. Il titolo richiama due elementi materiali e semiotici: il faro, guida positiva e strumento di aiuto, e i radar, strumenti di controllo e sorveglianza. La posizione strategica di Lampedusa nel Mediterraneo ne fa un punto nevralgico, ospitando una moltitudine di radar gestiti da entità a vari livelli - locali, nazionali e internazionali.

Questa presenza massiccia crea una densità elettromagnetica molto forte, che, secondo i residenti, è responsabile dell'alto tasso di tumori tra la popolazione locale, costantemente esposta a questa influenza. Questo, secondo Lorenzo, crea un incrocio emblematico tra corpi migranti e corpi lampedusani nello spazio della frontiera: i primi, segnati dalla traversata e nascosti al pubblico, i secondi, fragilizzati dal regime di controllo e resi invisibili dalla necessità di cercare cure fuori dall'isola. Questa situazione ha dato origine a una sorta di "scienza popolare" locale, che lotta per il riconoscimento e la visibilità delle problematiche sanitarie legate alla presenza dei radar.

Il caso dei radar e del faro inverte la nozione di frontiera cui siamo abituati: non più uno spazio di vita o di morte ma uno spazio dove le vite vengono valutate in maniera differenziale. La frontiera diventa il dispositivo con cui si giustificano azioni che altrove non verrebbero tollerate. L'ultima sezione si chiama Un faro collettivo e vuole essere un riconoscimento e un ringraziamento a chi lavora per rendere visibili queste battaglie.

La foto di copertina è del fotografo Stefano Graziani, è stata scelta sia per la sua efficacia nel rimandare a un'immersione quasi totale, sia per l'ambiguità che quel punto di vista crea con onde, montagne e pelle.

Eivor e Alessandra hanno dei dubbi sulla gestione pratica della ricerca. Come si gestiscono le emozioni sul campo? Quali metodologie si usano quando si ha a che fare con un campo così complesso? Lorenzo chiarisce che non esiste una risposta definitiva, ma sottolinea un principio fondamentale: studiare i corpi significa riconoscere che il proprio corpo è parte di quel processo. Questo implica che anche il ricercatore vive e si trasforma durante l'esperienza sul campo. Sul campo non si fermava quasi mai a prendere appunti ma partecipava negli eventi che avevano luogo: ha dato una mano facendo da traduttore, accompagnando le persone, facendo quello di cui c'era bisogno. Per gestire l'intensità emotiva, è necessaria una riflessività profonda, che consente di mantenere un equilibrio tra il coinvolgimento e una distanza analitica. Lorenzo parla di un passaggio cruciale: dall'angoscia al metodo, un processo che richiede di essere presenti sul campo con tutto il proprio corpo, consapevoli delle proprie emozioni, trasformandole in strumenti utili per l'analisi.

Sul fronte del posizionamento politico, Lorenzo spiega la sua scelta di mantenere il silenzio durante la ricerca, evitando di partecipare al dibattito pubblico nonostante la natura controversa dei temi trattati. Questa decisione rifletteva la necessità di offrire un aiuto concreto alla comunità piuttosto che entrare in polemiche. Tuttavia, ora che il libro è stato pubblicato, Lorenzo auspica di partecipare attivamente ai dibattiti, aprendo un nuovo capitolo nel suo coinvolgimento. Un aspetto fondamentale è quello della restituzione alla comunità. Il silenzio durante il lavoro sul campo è stato una forma di rispetto per i contesti e le persone coinvolte, ma Lorenzo riconosce l'importanza di restituire il frutto del proprio lavoro in modi che abbiano un impatto positivo.

Emma si chiede come abbia fatto a decidere di “chiudere” il campo e cominciare finalmente a scrivere. Lorenzo la corregge dicendo che i campi non si chiudono ma vengono abbandonati. Ogni campo di ricerca ha un ciclo naturale, segnato da una saturazione progressiva. Secondo Lorenzo, il momento di lasciare arriva quando il ricercatore perde la capacità di cogliere e problematizzare i cambiamenti locali. Uno dei motivi principali è l'eccesso di familiarità: quando si raggiunge un livello di vicinanza tale da rendere difficile mantenere uno sguardo critico e analitico, è tempo di fare un passo indietro. Abbandonare un campo non significa decretarne la fine, ma lasciare spazio ad altri ricercatori, che porteranno nuove prospettive e troveranno ancora qualcosa da dire.