In partenza per Manila (Filippine), Daniele

Incomincia Daniele Ciocca, che ci presenta un campo di ricerca un po' strano, così lo definisce. Infatti, esordisce con una domanda: “Voi sapete cos'è Roblox?” Le risposte fra i presenti sono miste. Inizialmente - ma solo inizialmente - possiamo definirlo come un videogioco online, molto popolare in tutto il mondo, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione. Per intenderci: i minorenni rappresentano ben oltre la metà degli utenti globali. Nelle Filippine, dove Daniele condurrà la sua ricerca, è il secondo titolo più giocato a livello nazionale. Anche se può essere ricondotto alla vasta famiglia dei videogiochi, è forse più utile pensarlo come una piattaforma con la quale gli utenti possono creare delle cosiddette “esperienze”, che possono essere a loro volta dei videogiochi, ricreazioni di giochi presi dal mondo reale, oppure tutt'altro. Ogni utente ha un proprio avatar: il personaggio che viene usato per interfacciarsi e partecipare all'universo virtuale di Roblox, e che può essere individualmente personalizzato nell'aspetto. Roblox può essere usato in due modi: o si partecipa a un'esperienza creata da altri utenti, seguendo le loro regole, o se ne crea una nuova, con le proprie regole.

Di recente Daniele ha scoperto un gruppo di giovani filippini che su Roblox ha ricreato delle esperienze che difficilmente associamo a un videogioco: le messe di rito romano. È interessante notare che sono molto fedeli al rito originale: ci sono preti, chierichetti, cori, e persino l'eucarestia. Inoltre, hanno introdotto la complessa gerarchia clericale fra i membri, creando di fatto un gioco di ruolo. Ogni partecipante si presenta con il proprio avatar e decide che personaggio interpretare, stando sempre alle regole stabilite dagli amministratori dell'esperienza. Partendo da questo contesto sorgono molte domande. Fra tutte: i preti che recitano la messa e danno un'ostia virtuale sono preti anche nel mondo reale? La risposta è no: sono tutte persone che conducono una vita laica, giovani devoti che effettuano un percorso all'interno dell'esperienza per avanzare di grado fino a raggiungere il diritto di recitare le messe. Questa religiosità virtuale è l'oggetto della ricerca di Daniele.

Quali temi possono essere sviluppati dunque? La dimensione del gioco sicuramente: queste persone stanno giocando, stanno svolgendo delle attività in un sistema di regole definito che tutti i partecipanti sottoscrivono. Allo stesso tempo è però presente una dimensione molto seria: sono tutti devoti reali e il gioco di ruolo che fanno ha delle conseguenze. Tenere una messa in quel contesto è impegnativo in termini di tempo e di significato. Il tema del gioco è spesso stato al centro di ricerche antropologiche; la distinzione che in lingua inglese avviene fra game e play ha prodotto numerosi risultati. Turner è sicuramente lo studioso che più se ne è occupato, intendendolo come teatro [play è anche lo spettacolo teatrale]. Solitamente il gioco viene inteso come qualcosa di separato dalla vita quotidiana e lavorativa, con delle regole e da cui tendenzialmente si ricava del divertimento. Tutto questo è sicuramente molto dibattuto: in Beyond Play, Thomas Malaby studia il backgammon in Grecia, mostrando come in tale gioco di divertimento ce ne fosse poco, dal momento che le persone arrivavano a scommettere anche la casa, oltre ad essere legato a molti significati sociali, come lo status o l'abilità dei giocatori. Dunque, anche se è presente una componente di intrattenimento, i giochi non sono da considerarsi separati dalla vita quotidiana o senza ripercussioni su di essa. Oltre alla dimensione ludica ci sono anche molte altre questioni da indagare: il tempo investito per preparare, partecipare e recitare le messe; la responsabilità di adempiere ai propri compiti; la gerarchia strutturata del gruppo.

Daniele ha problematizzato il suo approccio al campo, chiedendosi se fosse possibile fare un'etnografia all'interno di una realtà virtuale, in un videogioco, e nel caso con che modalità. È partito dalle ricerche già esistenti, trovando un filone che già indaga i videogiochi dal punto di vista etnografico. Fin da subito si presenta un grande problema: l'ingresso nel gruppo che si vuole studiare. Questo è già estremamente difficile per i campi reali; in quelli virtuali si aggiunge il filtro degli avatar, attraverso cui passano tutte le interazioni. Daniele ha iniziato creando il proprio avatar e cercando di contattare gli amministratori del gruppo per dichiarare le sue intenzioni e avere il permesso a proseguire nella ricerca. Qui sono sorti altri problemi: molte delle interazioni digitali avvengono sparse su diversi servizi, con il conseguente allargamento del campo. I primi contatti sono stati possibili grazie al gruppo Facebook legato all'esperienza, da cui è riuscito ad organizzare una videochiamata con alcuni degli amministratori, dei ragazzi di Manila. A breve Daniele partirà per la capitale dove continuerà la ricerca. Intende provare a conciliare la dimensione di partecipazione all'interno del gruppo Roblox con la partecipazione alle messe nelle parrocchie reali. Qual è il peso di quest'attività religiosa virtuale nella realtà delle parrocchie di Manila? Non sono necessariamente in continuità ma Daniele sta cercando un quadro che possa coglierle entrambe, affidandosi anche a quello che gli indicherà il campo.

In partenza per il Gambia, Paola

A Daniele segue Paola Saderi, che partirà a breve per il Gambia dove si occuperà di rapporti di cura all'interno della sfera domestica del compound - la famiglia estesa (30-50 persone) che convive in un unico caseggiato. Il suo campo era già iniziato nel 2022, durante la ricerca di tesi magistrale, ma fu di breve durata: soli quattro mesi. Inoltre, le prime settimane di quell'esperienza furono spese a inseguire l'idea iniziale della tesi - studiare l'adozione internazionale - che però non poté portare avanti in quanto si trovò davanti un muro burocratico e di disponibilità delle organizzazioni locali. Dovette stravolgere il suo oggetto di ricerca in corso d'opera, trovandone uno che sta portando avanti tutt'oggi; un chiaro esempio delle contingenze del campo che influenzano la ricerca in corso. Giunse quindi al tema della sfera domestica, centrale nella società gambiana. Non è un campo di facile accesso, sia per la dimensione privata che per i limiti della lingua, ma è stata seguita da un facilitatore di campo locale che la ha aiutata durante tutto quel primo periodo. Avere o meno un facilitatore è un tema dibattuto fra i ricercatori, ma in quell'esperienza si è rivelato fondamentale averlo; è grazie a lui che ha avuto i primi contatti con il compound in cui si è poi inserita. Sul campo ha seguito una metodologia di rete, allargando di volta in volta i propri contatti tramite le persone con cui ha interagito.

Condurre un'etnografia in un contesto così intimo comporta delle responsabilità per l'antropologo che si vede consegnate gratuitamente le storie di vita di intere comunità. Paola si rifà per questo a quella che è stata definita antropologia non estrattiva: partendo dal presupposto che la relazione tra antropologo e interlocutore è di per sé impari si cerca di entrare in una relazione più equa possibile, in cui il campo non è osservato da uno sguardo superficiale ed estensivo che mira a prelevare più dati possibile, ma viene scelto un ideale punto centrale da cui entrare in profondità. A questa prospettiva Paola ha deciso di affiancare una lente intersezionale (genere, generazione, classe) per poter analizzare i diversi rapporti che si strutturano in quello spazio. Anche lei, come Daniele, partirà a breve per iniziare la sua ricerca.

Il quartiere di Greco (Milano), Giuseppe

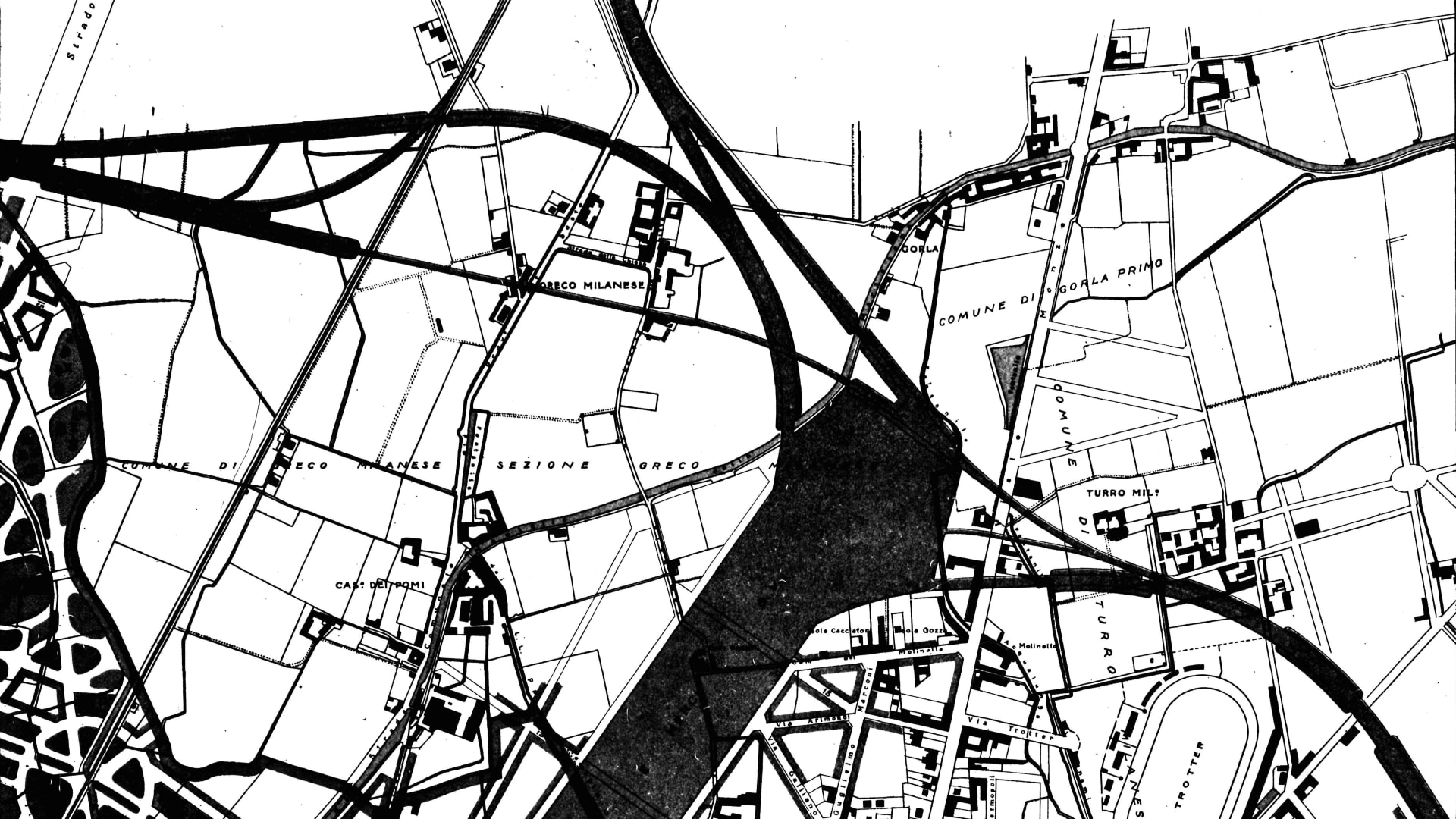

Il terzo dottorando è Giuseppe Servino, che ci parla della sua ricerca nel quartiere di Greco, a Milano. Ci racconta anche lui di un ingresso al campo diverso dalle aspettative; infatti, la sua preparazione iniziale molto approfondita non ha trovato riscontro una volta iniziata la ricerca. Aveva indagato l'andamento dell'urbanità e dei progetti di rigenerazione urbana; ovvero quelli che, partendo da un comparto edilizio, dovrebbero avere ripercussioni positive su larga scala sulle vite degli abitanti di una zona. Il suo campo è già iniziato da qualche settimana e la sua domanda principale ora è: cosa è Greco oggi? Per trovare risposte trova utile ragionare con differenti scale, senza limitarsi al solo quartiere ma studiare anche quello che succede nel resto di Milano e al tessuto politico ed economico dell'Italia.

Parlando del quartiere, ci racconta che fino al 1923 il territorio apparteneva al comune autonomo di Greco Milanese, inglobato poi nel progetto Grande Milano. Il centro storico è ancora oggi ben delimitato fisicamente sul piano architettonico, si nota che si sta attraversando un qualche confine. Nei fatti oggi è uno spazio piccolissimo: un incrocio di tre strade, una chiesetta e pochi altri luoghi comunitari. È importante però guardare il contesto circostante: a Nord il quartiere Bicocca, con forti processi di studentificazione, e Nolo a Sud, con una più generale gentrificazione, stringono sempre di più lo spazio di Greco. Senza considerare queste realtà non si capirebbe la presenza di sei agenzie immobiliari nella piazzetta. Se gli abitanti storici parlano molto dell'identità e dei problemi del quartiere (su tutti l'immondizia e il rumore dei treni), gli agenti immobiliari offrono tutta un'altra prospettiva sul futuro della zona. Avendo presente questa realtà, anche i progetti di rigenerazione dal basso e di restauro promossi dai locali assumono un'identità diversa: non sono solo un modo di migliorare il futuro, ma atti di conservazione del passato in vista di una cancellazione totale. Andare sul campo aiuta a destreggiarsi fra le diverse prospettive che modellano il quartiere, permette di allargare, di salire e scendere di scala, e di riposizionarsi anche più volte al giorno. È un campo difficile perché, anche se non richiede un reale viaggio, il quartiere si sta svuotando e le persone con cui parlare non sempre ci sono, e quelle che ci sono non sempre hanno intenzione di discutere di certi argomenti. Giuseppe definisce Greco come una eterotopia foucaultiana: da fuori non si conosce e da dentro non interessa il fuori, è uno spazio transitivo.

Nella discussione si parla di come entrare nel campo, dei problemi di accesso, di interlocutori ambigui e sfuggenti. L'importante è raccogliere tutto quello che si trova, indistintamente, e allontanarsi, anche fisicamente, per poter riflette al meglio. Ci chiediamo quanto spesso si vada sul campo e, anche se i tre di oggi sono campi molto diversi, i tre dottorandi concordano sul fatto che dal campo non ci si stacca mai, e anche per questo ci si annoia spesso. Si lavora tantissimo, si fanno molte cose, ma si è sempre da soli, anche se si instaurano delle relazioni. È importante ricordare che il campo non è solo quello fisico, in cui si muove, ma anche la messaggistica, i contatti con l'esterno, la preparazione sia prima che dopo l'esperienza. Il campo ti segue ovunque, insegna ad approcciarsi alle persone e come spiegarsi, anche sbagliando - soprattutto sbagliando. Daniele racconta che all'inizio non sapeva neanche come usare Roblox, tantomeno interfacciarsi con gli altri avatar. Paola ci racconta che in Gambia chiunque le chiedeva il numero di telefono, e solo in seguito scoprì che lasciare il numero in quel contesto significava accettare un appuntamento romantico. I non-detti, la comunicazione non verbale, e tutte le altre regole di comportamento si possono imparare solo quando le si sbaglia.

Parlando del dottorato in termini pratici, ci spiegano che hanno una borsa di studio mensile, che viene integrata del 50% durante il periodo all'estero e che prevede un budget annuale extra per finanziare convegni, stampe della tesi, summer school o altro. È un lavoro a tempo pieno, che non può essere accompagnato da un altro lavoro, né legalmente né praticamente. Nonostante le difficoltà, lo consigliano a chiunque voglia provare a portare avanti un progetto di ricerca perché è un'ottima, e quasi unica, occasione per poterci dedicare tre anni interi.

Discutiamo poi sulla figura del facilitatore e sulle difficoltà quotidiane del campo, sia per le donne che per gli uomini. Paola racconta di essere stata importunata quotidianamente da diverse persone ma che non si è mai sentita limitata nella sua ricerca, anzi, è facilitata nello studio del suo tema di ricerca. Il tema si sceglie anche in base anche alle possibilità che il proprio genere consente nei determinati contesti, in quanto ci sono campi preclusi o più difficoltosi per le donne così come per gli uomini. Daniele racconta di cosa significa essere bianco nelle Filippine, degli sguardi fissi di tutti i locali, delle categorie all'interno del quale inseriscono l'uomo bianco. Nessuno di loro ha mai pagato per delle interviste, ma si sono trovati più volte a contribuire alle spese di chi li aiutava, soprattutto quando la frequentazione era duratura o comportava pasti condivisi.

L'ultima parte della discussione è ruotata attorno alla presentazione personale sul campo. La questione risulta sempre complessa: Daniele ancora non ha deciso come personalizzare il suo avatar, Paola è facilitata dall'esperienza precedente e Giuseppe dice di cambiare approccio in base alla persona con cui vuole interagire.

Un tema ricorrente è stato sicuramente la serendipità della ricerca di campo e l'importanza della processualità, del farsi vedere e farsi introdurre. Daniele ce lo spiega con una metafora: “pensi di trovare carote e invece trovi zucchine, quindi alla fine parli di zucchine”. Nessuno dei tre è finito nel campo che si erano figurati la prima volta, per diverse ragioni. Fondamentale è la fattibilità di un progetto: se si ha un argomento senza essere ancora localizzato, è bene organizzarlo perché sia fattibile.